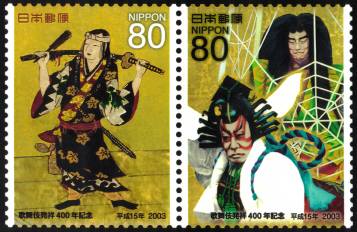

歌舞伎発祥400年記念郵便切手のデータ

| 名称 | 歌舞伎発祥400年記念 |

| 発行日 | 平成15年(2003)1月15日(水) |

| 料額 | 80円 | 80円 |

| 発行数 | 2,000万枚(2種連刷・各1,000万枚) |

| 意匠 | 阿国歌舞伎図屏風(部分) | 「暫」と「土蜘」 |

| 印面寸法 | 縦36.5mm × 横25.0mm |

| 版式・刷色 | グラビア6色 |

| シート構成 | 10枚(縦5枚・横2枚) |

| デザイン | 兼松 史晃(技芸官) |

| 初日印指定局 | 出雲郵便局 |

発行する切手の意匠等

- 歌舞伎発祥400年記念について

歌舞伎は、我が国を代表する伝統芸能の一つで、文化財保護法に基づく国の重

要無形文化財に指定されていますが、平成15(2003)年は、慶長8(1603)年に

出雲阿国が京都で歌舞伎踊を初演してから400年に当たります。

- 切手の意匠について

- 阿国歌舞伎図屏風(部分)

「阿国歌舞伎図屏風」(出光美術館所蔵)に描かれた出雲阿国をデザインしています。

出雲大社の巫女であったといわれる阿国は、出雲大社社殿修復のための勧進と称して諸国で芸能を演じました。歌舞伎踊は、阿国が当時の流行唄や狂言小歌などを取り入れた筋のある踊として始めたもので、慶長8年に北野神社境内で演じてから評判となりました。

- 「暫」と「土蜘」

前方に九代市川團十郎が演じる「暫」の「鎌倉権五郎 景政」を、後方に五代尾上菊五郎が演じる「土蜘」の「土蜘の精」をデザインしています。

九代市川團十郎は、七代の五男で、六代河原崎権之助の養子となり、河原崎長十郎、権十郎、権之助、三升を経て、明治7(1874)年に九代目を襲名しました。荒事から時代物、世話物まで役柄の幅も広く、活歴物と呼ぶ史劇を創始し、新歌舞伎十八番を制定しました。屋号は「成田屋」です。

「暫」は、七代團十郎が制定した歌舞伎十八番の一つで、江戸の荒事の典型的な演目です。

五代尾上菊五郎は、三代の女婿の十二代市村羽左衛門の二男で、市村九郎右衛門、羽左衛門、家橘を経て、慶応4(1868)年に母方の名跡を継ぎ、五代目を襲名しました。特に世話物を得意とし、新古演劇十種を制定しました。屋号は「音羽屋」です。

「土蜘」は、新古演劇十種の一つで、五代菊五郎が三代追善に際して尾上家の当り芸の所作事を能様式に移して舞踊化したものです。

九代市川團十郎及び五代尾上菊五郎は、初代市川左團次とともに「團・菊・左」と称された明治の名優で、平成15年が両人の没後100年に当たることもあって、今回意匠として採用することとしたものです。

特殊通信日付印

手押し 記念押印機

この切手の情報は総務省郵政事業庁の報道発表資料を参照して作成しました。

〔記念・特殊メニューへ戻る〕